ニコン本社ビル訪問記・ニコンミュージアムオープン

ニコンが約400億円を投じて建設していた本社ビルが2024年春に完成、7月末から稼働していたが、併設のニコンミュージアムがオープンしたので訪問してみた。品川駅から一駅、JR総武横須賀線・西大井駅からその名も”光学通り”を歩いて4分ほどの位置にある。カスケードを連想させるモダンな外観は三菱地所設計によるもので、なるほど丸の内の三菱ビル群のデザインともなんとなく共通性を見出せると思う。

西大井駅から光学通りを進み、右手に以前からあるウエストビルを過ぎると左手にNikonの巨大なオブジェが玄関先に据えられた本社ビルが見えてくる。

メインエントランスの北側に廻ると1階エントランスがある。ニコンミュージアムへはこちらの入り口が便利だ。

メインエントランスホールは白を基調にした明るいイメージで入ってすぐに階段状のシアターが見える。エントランスホールの奥(写真とは反対側)には受付と待合、セキュリティゲートの奥には接客スペースや会議室等があるが、一般客はゲートから先には入れない。従業員の休憩・打ち合わせスペースは広大かつ余裕のある空間で、アメリカン・モダンをイメージさせる。

エントランスホール このホールは建物の2階部分に相当し、右の階段シアターで1階方面に降りて行ける。

階段シアター 右上の壁面は全体が巨大なディスプレー装置になっていて映像作品を楽しむことができる。奥に1階エントランスが見える。この階段を降りて、右奥手前に回り込むとニコンミュージアムの玄関がある。

品川から移転してきたニコンミュージアム。品川時代の展示をベースとしながらも、内容を整理整頓して見やすい感じになっている。品川ではノクトニッコールの収差の少なさを見る展示があったが、新ミュージアムでは割愛されている。一方、フラグシップ機・F、F 2、F3のシステムバリエーションや業務機材、歴代NASA仕様のカメラなどの展示は追加されており、展示品の点数は大幅に増えているという。

ニコンミュージアム・エントランス

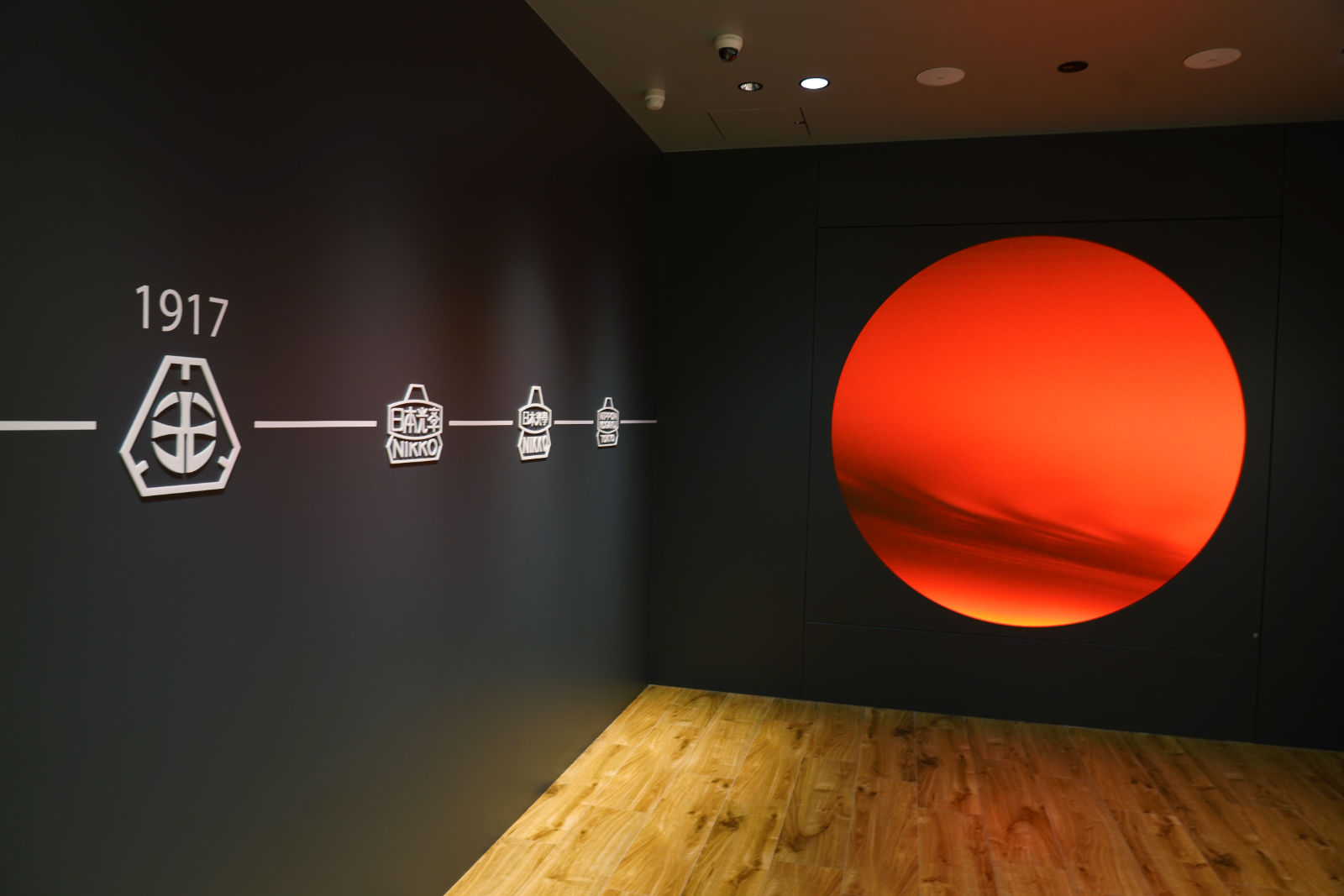

展示はブランドシンボルの変遷からスタート。

半導体装置コーナー

顕微鏡・望遠鏡コーナー

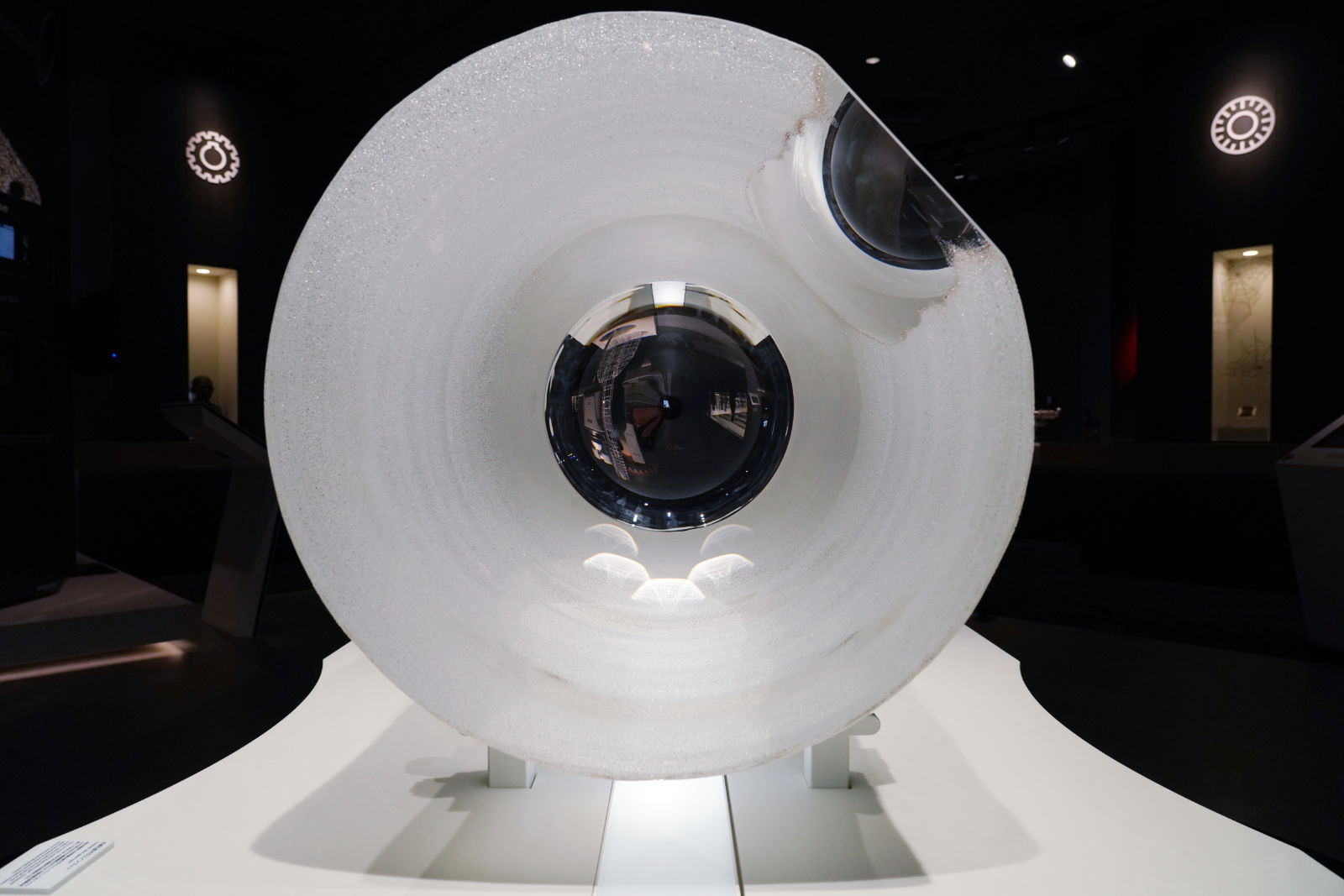

レンズの原料となる巨大なガラスインゴットを背後から。奥行き1mくらいあるのに空気の如くクリアで透明なガラスに驚かされる。

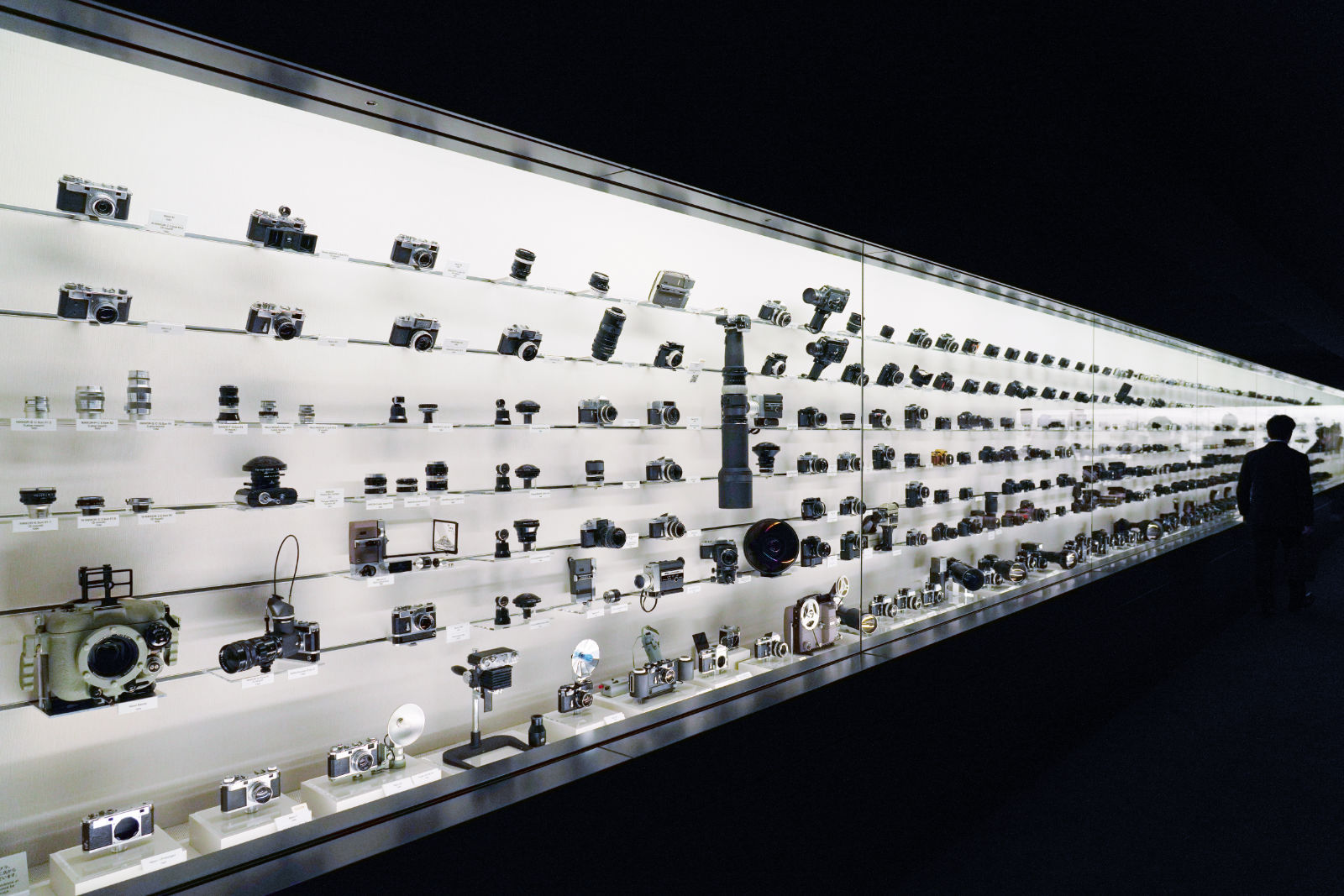

カメラ展示コーナー。歴代のカメラが年代順に並ぶ。

言わずもがなのFisheye-Nikkor Auto 6mm F2.8。1972年の発売当時は受注生産で価格が10万円/mmと非常に高価だった。現在の取引価格は天文学的数字になっているらしい。

歴代フラグシップ機の特殊機材群。スライドコピアなどは新規に販売して欲しい人も多いと思うが。

歴代NASA納入機。F3の250フィルムマガジン付きのカメラがかっこいい。レンズにレバーがついているものは宇宙服でも操作しやすいようにしたものでしょうね。今じゃほとんど自動化、デジタル化されてこんな苦労はほとんど無用になってますが。

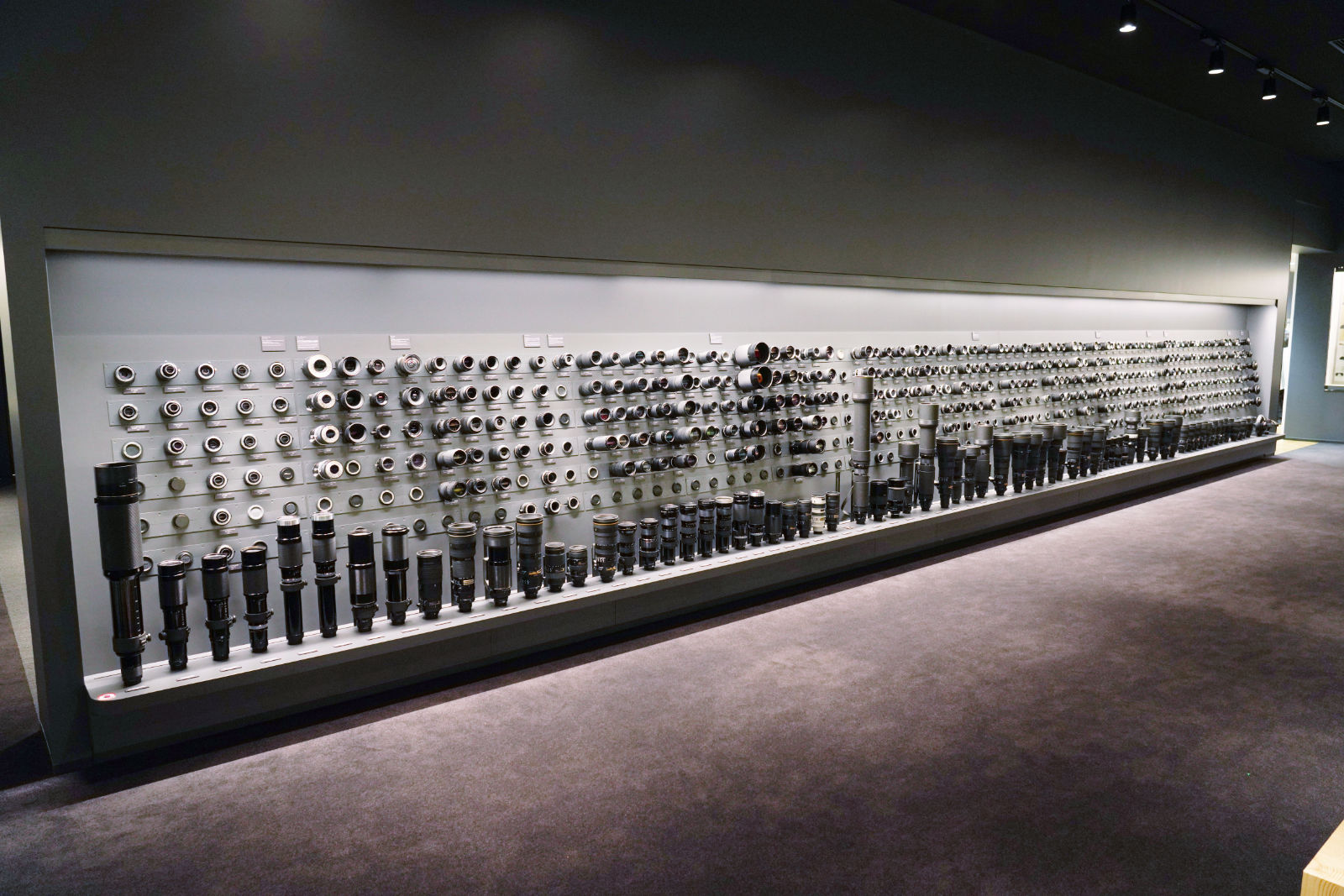

レンズ展示コーナー

レンズが鈴なりです。

中央のNikkor 50mm F3.5、ライカのエルマーと瓜二つですね。

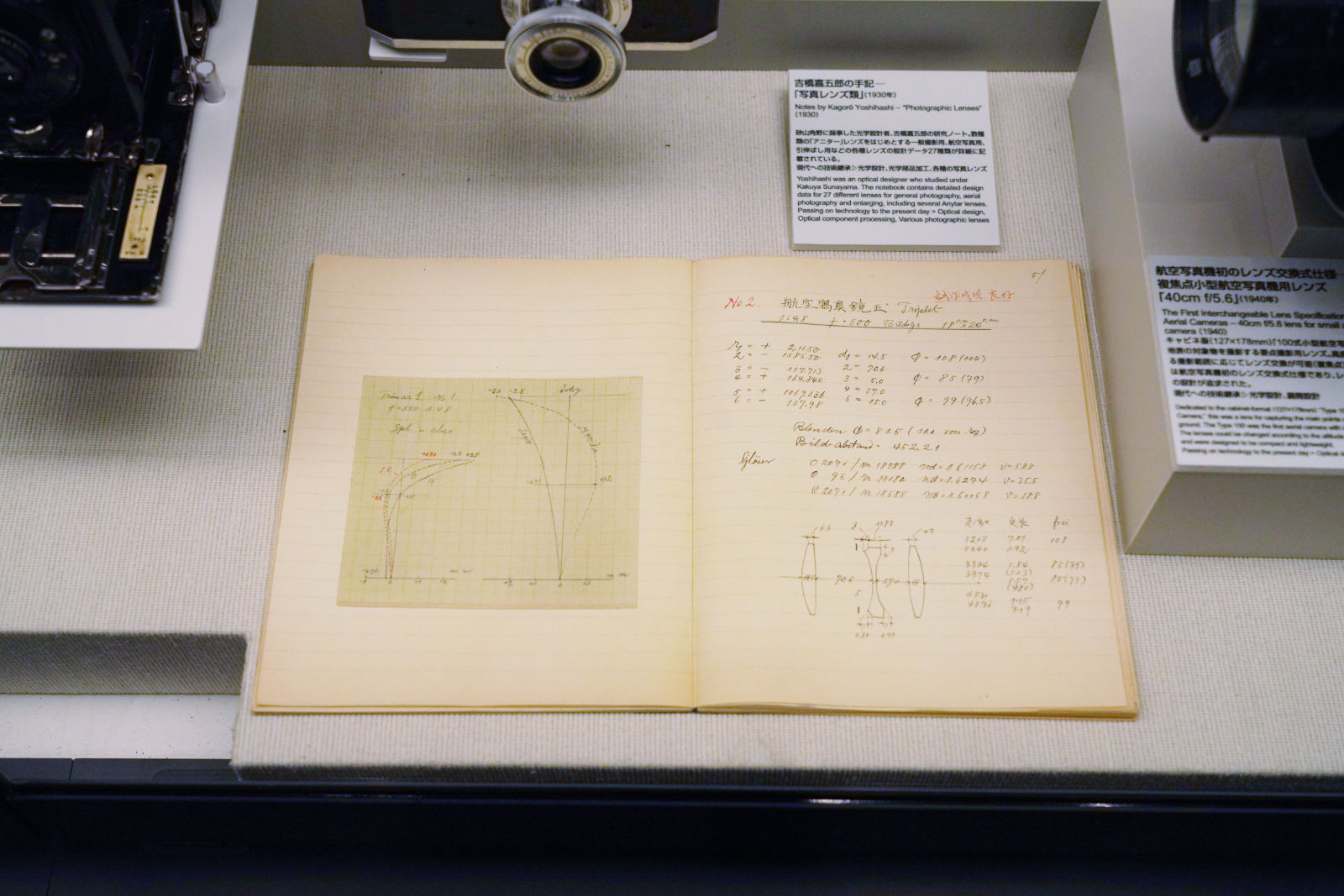

1930年当時の光学設計者・吉橋嘉五郎氏の研究ノート。清書したのだろうか、いずれにしても極めて几帳面に記されたノートだ。

筆者の場合はニコンF〜F2の時代からであるが、その変遷を懐かしく見ることができた。また、当時のカメラを実際に触ることができるコーナーもあり、懐かしいメカカメラの感覚を追体験することも出来る。全体に、品川時代の展示よりシンプルになっている気がするが、これから工夫が色々と加えられてゆくのであろう。まずは重要な収納物が収まった感じではあるので、ニコンファンに限らず、カメラファンであれば一度訪問する価値は十分にあるだろう。